提供最新的包裝設計趨勢、成功案例和實用技巧,幫助設計師和企業提升品牌價值。探索我們的資源,獲取專業知識,創造卓越的包裝設計作品。

提供最新的包裝設計趨勢、成功案例和實用技巧,幫助設計師和企業提升品牌價值。探索我們的資源,獲取專業知識,創造卓越的包裝設計作品。

提供最新的包裝設計趨勢、成功案例和實用技巧,幫助設計師和企業提升品牌價值。探索我們的資源,獲取專業知識,創造卓越的包裝設計作品。

提供最新的包裝設計趨勢、成功案例和實用技巧,幫助設計師和企業提升品牌價值。探索我們的資源,獲取專業知識,創造卓越的包裝設計作品。

https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2025/02/5167.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2025-02-18 09:25:572025-02-18 09:25:57水果禮盒設計:打造高質感包裝的關鍵指南

https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2025/02/5167.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2025-02-18 09:25:572025-02-18 09:25:57水果禮盒設計:打造高質感包裝的關鍵指南 https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/07/20240717110942_001.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-18 08:00:432024-07-17 11:10:18IKEA 的品牌魅力:如何用簡約設計和實惠價格征服全球市場?

https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/07/20240717110942_001.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-18 08:00:432024-07-17 11:10:18IKEA 的品牌魅力:如何用簡約設計和實惠價格征服全球市場? https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/08/5145.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-16 08:04:372024-08-15 11:12:47排版藝術:如何打造視覺上的平衡與和諧?

https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/08/5145.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-16 08:04:372024-08-15 11:12:47排版藝術:如何打造視覺上的平衡與和諧? https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/08/20240815102539_001.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-15 10:26:272024-08-15 11:41:05食品包裝字體選擇指南:如何提升文字的可讀性?

https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/08/20240815102539_001.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-15 10:26:272024-08-15 11:41:05食品包裝字體選擇指南:如何提升文字的可讀性? https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/07/20240717105922_001.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

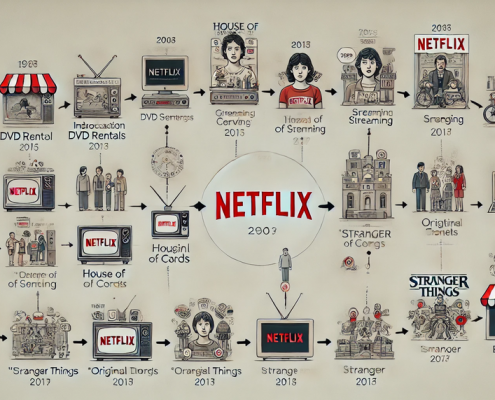

yiqun2024-08-11 08:00:492024-07-17 10:59:45Netflix 的崛起:如何從 DVD 租賃服務轉型為流媒體巨頭?

https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/07/20240717105922_001.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-11 08:00:492024-07-17 10:59:45Netflix 的崛起:如何從 DVD 租賃服務轉型為流媒體巨頭? https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/07/20240729093310_001.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-10 09:28:082024-07-29 09:33:49企業春節禮盒策略:如何提升品牌價值與客戶忠誠度

https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/07/20240729093310_001.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-10 09:28:082024-07-29 09:33:49企業春節禮盒策略:如何提升品牌價值與客戶忠誠度 https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/07/20240729103429_001.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-06 10:30:192024-07-29 10:35:04講故事的禮盒:如何用中秋節禮盒傳遞品牌故事

https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/07/20240729103429_001.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-06 10:30:192024-07-29 10:35:04講故事的禮盒:如何用中秋節禮盒傳遞品牌故事 https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/07/20240729102611_001.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-06 10:19:582024-07-29 10:27:01中秋節禮盒設計中的經典元素

https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/07/20240729102611_001.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-06 10:19:582024-07-29 10:27:01中秋節禮盒設計中的經典元素 https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/07/20240729101752_001.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-05 10:10:462024-07-29 10:18:21中秋節的台灣味:為何烤肉成為中秋習俗之一?

https://yiqun17.com/wp-content/uploads/2024/07/20240729101752_001.png

571

1000

yiqun

/wp-content/uploads/2022/06/0605-lo01.png

yiqun2024-08-05 10:10:462024-07-29 10:18:21中秋節的台灣味:為何烤肉成為中秋習俗之一?電話|04 2337 9866

傳真|04 2336 9285

信箱|www@17hi.net

地址|台中市潭子區潭興路二段36巷83號

服務時間|Mon.–Fri. 08:30–17:30

色彩革命:2024 年包裝設計的色彩趨勢

/在: 包裝設計趨勢 /通過: yiqun背景介紹

包裝設計中的色彩重要性

在包裝設計中,色彩是傳達品牌信息和吸引消費者注意力的關鍵元素。色彩不僅能夠引發情感共鳴,還能塑造品牌形象,影響購買決策。研究表明,消費者在購買產品時,70%的決策是基於視覺感受,而其中超過50%取決於色彩。因此,包裝設計中的色彩選擇至關重要。

色彩趨勢的演變及其對市場的影響

色彩趨勢隨著時代和社會變遷而不斷演變,每年的流行色彩往往反映了當下的社會心理和文化潮流。例如,2020年疫情期間,柔和、治癒的色彩如粉彩藍和綠色受到青睞,傳遞出安慰和希望的訊息。而2024年的色彩趨勢將如何影響市場,則取決於當下社會環境的變化和消費者心理的轉變。

2024 年的主要色彩趨勢

詳細描述2024年包裝設計中的主要色彩趨勢

這些趨勢的來源和背後的靈感

2024年的色彩趨勢來源於對當下社會心理和文化潮流的觀察和預測。數位青靈感來源於數字化生活和科技進步;柔和薰衣草則反映了人們對心靈治癒和心理健康的重視;可持續綠則受益於環保運動的推動;活力橘代表了年輕一代的激情和活力;未來銀則是對科技未來的展望和期待。

色彩心理學與消費者行為

色彩如何影響消費者的購買決策

色彩心理學研究表明,不同色彩能夠引發不同的情感和行為反應,從而影響消費者的購買決策。例如,紅色能夠激發緊迫感和興奮感,適合用於促銷活動;藍色給人以信任和可靠的感覺,適合用於銀行和科技產品;綠色則象徵自然和健康,適合用於食品和健康產品。

不同顏色在包裝設計中的具體應用及其效果

創新與實踐

設計師如何創新地運用色彩

設計師在運用色彩時,不僅要考慮色彩的美觀性,還要考慮其功能性和市場接受度。他們可以通過色彩搭配、漸變效果、質感處理等手法,創造出獨特的視覺效果。例如,通過使用對比色來強調產品的關鍵信息,或通過漸變色來營造出深邃的視覺層次。

2024 年的色彩趨勢如何體現在實際包裝設計中

2024年的色彩趨勢將在各類產品的包裝設計中得到體現。例如,數位青可以用於科技產品的包裝設計中,強調產品的現代感和科技感;柔和薰衣草可以用於美容護理產品的包裝設計中,營造出舒適和放鬆的氛圍;可持續綠則可以用於食品和健康產品的包裝設計中,強調產品的天然和環保特性。

成功案例

一些成功運用2024年色彩趨勢的包裝設計案例

這些案例如何提升品牌形象和市場競爭力

這些成功案例表明,巧妙運用色彩趨勢可以顯著提升品牌形象和市場競爭力。蘋果公司通過未來銀色的運用,進一步強化了其科技領先的品牌形象;雀巢公司通過可持續綠的使用,提升了品牌的健康和環保形象;耐克公司通過活力橙的運用,強化了品牌的活力和動感形象。

挑戰和未來展望

設計師在運用新色彩趨勢時可能面臨的挑戰

設計師在運用新色彩趨勢時,可能面臨一些挑戰。例如,如何平衡色彩的創新性和市場接受度,如何在多變的色彩趨勢中保持品牌的一致性,以及如何在色彩的運用中考慮不同文化背景和消費群體的差異。

未來色彩趨勢的可能發展方向

未來,色彩趨勢將越來越多樣化和個性化,隨著科技的進步,新的色彩技術和效果將不斷涌現。例如,智能色彩和動態色彩的運用,將為包裝設計帶來更多創意和可能性。此外,環保和可持續的色彩趨勢將繼續受到重視,更多天然和可再生的色彩材料將被開發和應用。

總結

2024年的包裝設計色彩趨勢反映了當下社會心理和文化潮流,對市場和消費者具有重要影響。色彩不僅是包裝設計中的重要元素,也是品牌形象和消費者購買決策的重要因素。通過創新和巧妙的色彩運用,設計師可以提升品牌形象和市場競爭力,滿足消費者的多樣需求,推動包裝設計的不斷發展。

綠色未來:可持續包裝設計的崛起

/在: 包裝設計趨勢 /通過: yiqun背景介紹

包裝設計在現代社會中的重要性

包裝設計在現代社會中扮演著至關重要的角色。從日常消費品到工業產品,包裝不僅僅是產品的外殼,更是產品品質的保證、品牌形象的傳遞和市場營銷的重要工具。精美的包裝可以吸引消費者的注意,增強產品的吸引力,並在激烈的市場競爭中脫穎而出。此外,包裝還有保護產品、防止損壞和延長產品保質期的功能。

傳統包裝設計對環境的影響

然而,傳統包裝設計在帶來便利和美觀的同時,也對環境造成了巨大壓力。大量使用的塑料、金屬和其他不可降解的材料在自然環境中難以分解,形成了大量的固體廢物,對土地和水源造成了嚴重污染。此外,傳統包裝材料的生產過程中消耗了大量的能源和資源,並產生了大量的溫室氣體,進一步加劇了全球氣候變化的問題。

可持續包裝設計的定義和重要性

什麼是可持續包裝設計?

可持續包裝設計是指在包裝設計和生產過程中,充分考慮環境影響,使用可再生、可降解或可回收的材料,並採用節能減排的生產技術,最大限度地減少對環境的負面影響。這種設計理念強調包裝的全生命周期管理,即從原材料的選擇、生產、使用到最終的處理,每一個環節都要符合可持續發展的原則。

為什麼可持續包裝設計對環境保護至關重要?

可持續包裝設計對環境保護具有重要意義。首先,它能有效減少固體廢物的產生,減輕垃圾處理的壓力,保護土地和水源。其次,可持續包裝設計有助於減少能源消耗和溫室氣體排放,降低對氣候變化的影響。此外,推動可持續包裝設計還能促進資源的循環利用,減少對自然資源的依賴,實現資源的可持續管理。

可持續包裝設計的材料和技術

可再生材料的使用

在可持續包裝設計中,可再生材料的使用是一個重要方向。這些材料包括生物塑料、可降解塑料、植物纖維、紙製品等。例如,生物塑料由植物澱粉、纖維素等天然材料製成,具有良好的可降解性和生物相容性;植物纖維製品如竹纖維、稻草纖維等,不僅可降解,還具有良好的力學性能和環保特性。

新興的環保技術和創新

除了材料的選擇,新興的環保技術和創新也是可持續包裝設計的重要組成部分。例如,利用生物降解技術,可以將廢棄的包裝材料轉化為有機肥料,實現廢物的資源化利用;利用3D打印技術,可以根據產品需求精確製造包裝,減少材料浪費;利用智能包裝技術,可以實時監測產品的狀態,延長產品的保質期,減少食物浪費。

成功案例

幾個已經實施可持續包裝設計的成功案例

這些案例所帶來的環境和經濟效益

這些成功案例表明,可持續包裝設計不僅對環境保護有積極作用,還能帶來顯著的經濟效益。首先,減少材料和能源的消耗,降低了生產成本;其次,環保包裝提升了企業的品牌形象,吸引了更多關注環保的消費者;此外,通過創新和技術進步,企業還能在市場競爭中占據有利位置,實現可持續發展。

挑戰和未來展望

當前實施可持續包裝設計所面臨的挑戰

儘管可持續包裝設計具有諸多優勢,但在實施過程中仍然面臨一些挑戰。首先是技術挑戰,一些新材料和新技術的成本較高,生產工藝不成熟,難以大規模應用。其次是市場挑戰,消費者對環保包裝的認知和接受度有限,企業在推廣過程中需要投入大量的宣傳和教育成本。此外,政策和法規的支持力度不足,缺乏統一的標準和監管機制,也制約了可持續包裝設計的發展。

未來的發展方向和可能的解決方案

未來,可持續包裝設計需要在技術創新、政策支持和市場推廣方面取得突破。首先,要加大科研投入,推動新材料和新技術的研發,提高其經濟性和可操作性;其次,要加強政策引導,制定並完善相關法規標準,提供稅收減免和資金支持,激勵企業採用可持續包裝設計;最後,要加強市場教育和宣傳,提高消費者對環保包裝的認知和接受度,培養綠色消費習慣。

總結

可持續包裝設計的崛起對未來環境保護和社會發展具有深遠意義。它不僅有助於減少環境污染,保護自然資源,還能促進經濟的可持續發展,提升企業的競爭力。儘管面臨諸多挑戰,但隨著技術的進步、政策的支持和市場的推動,我們有理由相信,可持續包裝設計必將在未來獲得更廣泛的應用,為實現綠色未來做出更大的貢獻。

包裝設計趨勢:未來的創新與發展方向

/在: 包裝設計趨勢 /通過: yiqun在現代市場中,包裝設計不僅僅是保護產品的工具,更是品牌傳遞價值、吸引消費者的重要手段。隨著技術的進步和消費者需求的變化,包裝設計的趨勢也在不斷演變。以下是一些未來包裝設計的創新與發展方向,展示了如何通過設計來滿足市場需求,提升品牌競爭力。

1. 環保與可持續性

趨勢描述: 環保和可持續性已成為包裝設計的關鍵趨勢之一。隨著消費者對環境保護意識的提升,品牌越來越重視使用可再生、可降解和可回收材料。

具體實踐:

案例: Lush的產品包裝大多數使用可降解和可回收的材料,並鼓勵消費者將包裝送回店內回收,這種環保措施不僅提高了品牌形象,還吸引了關注環保的消費者。

2. 智能包裝

趨勢描述: 智能包裝通過嵌入技術元素,提升了包裝的功能性和互動性。這些技術不僅增加了包裝的附加值,還改善了消費者的使用體驗。

具體實踐:

案例: Johnnie Walker推出了一款智能威士忌瓶,瓶身內置NFC(近場通信)芯片,消費者可以通過手機掃描獲取產品信息、品牌故事和推薦的飲用方法,提升了消費者的互動體驗。

3. 極簡主義設計

趨勢描述: 極簡主義設計強調簡潔、清晰和功能性,去除不必要的裝飾,讓產品本身成為焦點。這種設計風格受到越來越多品牌和消費者的喜愛。

具體實踐:

案例: Apple的產品包裝設計以其極簡風格聞名,純白色的包裝盒上僅有產品圖片和品牌標誌,這種設計不僅強調了產品的高端品質,還傳遞了品牌的設計理念。

4. 定制化包裝

趨勢描述: 隨著消費者需求的多樣化,定制化包裝成為提升品牌競爭力的重要手段。通過定制化設計,品牌能夠更好地滿足不同消費者的個性化需求,增強消費者的品牌忠誠度。

具體實踐:

案例: 可口可樂的「Share a Coke」活動就是一個成功的定制化包裝案例。通過在瓶身上印刷消費者的名字,可口可樂吸引了大量消費者的關注和參與,增強了品牌的市場影響力。

5. 透明包裝

趨勢描述: 透明包裝讓消費者能夠直接看到產品,增加了產品的真實感和信任度。這種設計趨勢在食品和化妝品行業尤為流行。

具體實踐:

案例: 某些高端巧克力品牌使用透明包裝,讓消費者能夠看到巧克力的精緻工藝和質地,增強了產品的吸引力和高端形象。

結論

包裝設計的未來趨勢展示了創新與實用的完美結合。從環保與可持續性、智能包裝、極簡主義設計、定制化包裝到透明包裝,每一種趨勢都體現了消費者需求和市場動態的變化。品牌應該不斷跟隨這些趨勢,通過創新設計來提升產品的吸引力和市場競爭力。